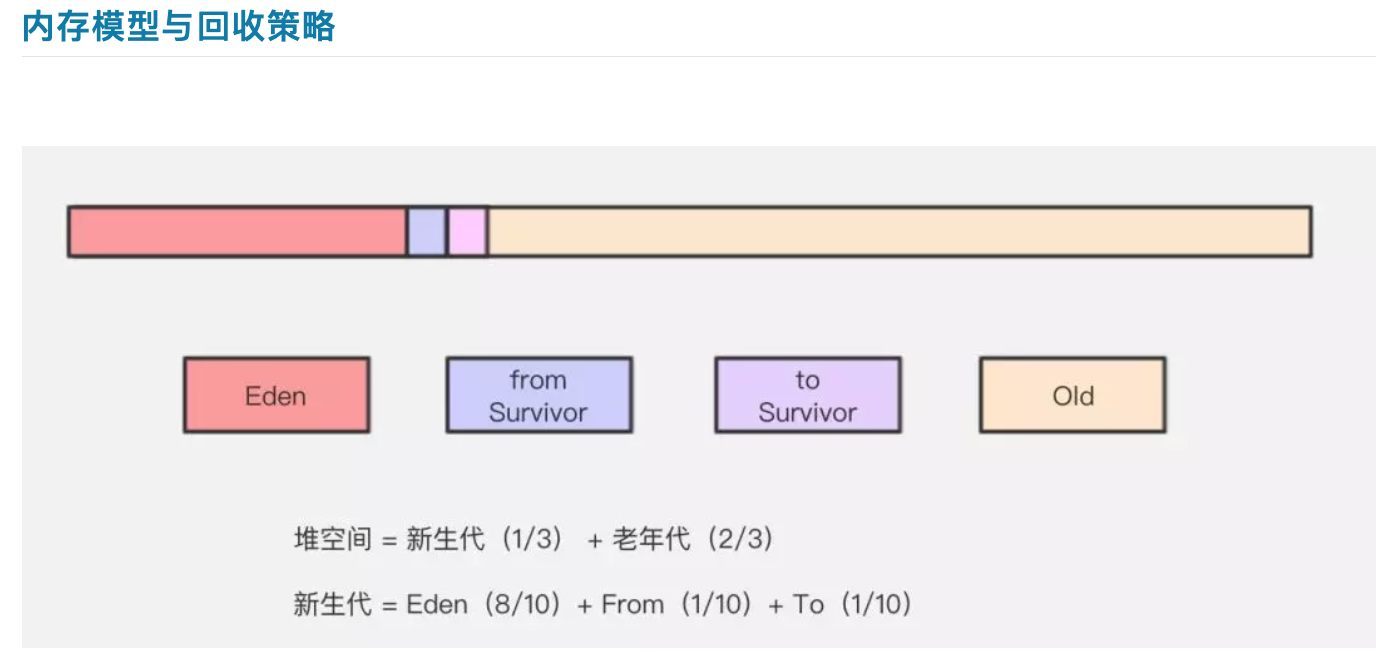

Java 堆(Java Heap):

主要分为2个区域-年轻代与老年代,其中年轻代又分 Eden 区和 Survivor 区,其中 Survivor 区又分 From 和 To 2个区。

Eden区:

有将近98%的对象是朝生夕死,所以针对这一现状,大多数情况下,对象会在新生代 Eden 区中进行分配,当 Eden 区没有足够空间进行分配时,虚拟机会发起一次 Minor GC,Minor GC 相比 Major GC 更频繁,回收速度也更快。 通过 Minor GC 之后,Eden 会被清空,Eden 区中绝大部分对象会被回收,而那些无需回收的存活对象,将会进到 Survivor 的 From 区(若 From 区不够,则直接进入 Old 区)。

Survivor区:

Survivor 区相当于是 Eden 区和 Old 区的一个缓冲,类似于我们交通灯中的黄灯。Survivor 又分为2个区,一个是 From 区,一个是 To 区。每次执行 Minor GC,会将 Eden 区和 From 存活的对象放到 Survivor 的 To 区(如果 To 区不够,则直接进入 Old 区)。

为什么需要Survivor 区?

不就是新生代到老年代么,直接 Eden 到 Old 不好了吗,为啥要这么复杂。想想如果没有 Survivor 区,Eden 区每进行一次 Minor GC,存活的对象就会被送到老年代,老年代很快就会被填满。而有很多对象虽然一次 Minor GC 没有消灭,但其实也并不会蹦跶多久,或许第二次,第三次就需要被清除。这时候移入老年区,很明显不是一个明智的决定。 所以,Survivor 的存在意义就是减少被送到老年代的对象,进而减少 Major GC 的发生。Survivor 的预筛选保证,只有经历16次 Minor GC 还能在新生代中存活的对象,才会被送到老年代。

Survivor 为什么需要两个区?

设置两个 Survivor 区最大的好处就是解决内存碎片化。 我们先假设一下,Survivor 如果只有一个区域会怎样。Minor GC 执行后,Eden 区被清空了,存活的对象放到了 Survivor 区,而之前 Survivor 区中的对象,可能也有一些是需要被清除的。问题来了,这时候我们怎么清除它们?在这种场景下,我们只能标记清除,而我们知道标记清除最大的问题就是内存碎片,在新生代这种经常会消亡的区域,采用标记清除必然会让内存产生严重的碎片化。因为 Survivor 有2个区域,所以每次 Minor GC,会将之前 Eden 区和 From 区中的存活对象复制到 To 区域。第二次 Minor GC 时,From 与 To 职责兑换,这时候会将 Eden 区和 To 区中的存活对象再复制到 From 区域,以此反复。 这种机制最大的好处就是,整个过程中,永远有一个 Survivor space 是空的,另一个非空的 Survivor space 是无碎片的。那么,Survivor 为什么不分更多块呢?比方说分成三个、四个、五个?显然,如果 Survivor 区再细分下去,每一块的空间就会比较小,容易导致 Survivor 区满,两块 Survivor 区可能是经过权衡之后的最佳方案。

Old区:

老年代占据着2/3的堆内存空间,只有在 Major GC 的时候才会进行清理,每次 GC 都会触发“Stop-The-World”。内存越大,STW 的时间也越长,所以内存也不仅仅是越大就越好。由于复制算法在对象存活率较高的老年代会进行很多次的复制操作,效率很低,所以老年代这里采用的是标记-整理算法。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/aA1eDYIUHuIfigTw2ffouw